特色

大学概要

学部・学科

キャンパスライフ

就職・資格

入試情報

特色

大学概要

学部・学科

キャンパスライフ

就職・資格

入試情報

救急救命学科の大松健太郎准教授、金沢医科大学救急医学講座の稲葉英夫客員教授らの研究グループは、全国の病院外心停止症例におけるバイスタンダー(目撃者)による自動体外式除細動器(AED)の使用実態とその救命効果について、2021年〜2022年の全国データを用いて分析した結果を発表しました。

この報告は2025年6月9日付でSpringer社が発行する国際誌「Internal and Emergency Medicine(イタリア内科学会公式雑誌」に掲載されました。

◆研究概要

この研究は、消防庁が管理する「全国救急蘇生統計データ」と「全国救急搬送データ」を分析し、バイスタンダーによるAED使用(パッド装着の有無や電気ショック実施の有無)がどのような条件で患者の神経学的転帰に貢献するかを検証した研究です。

住宅外で発生した238,871例の心停止の場面を目撃された症例のうち、バイスタンダーによるAEDパッド装着は25,333例(10.6%)で確認されました。

バイスタンダーのAEDのパッド装着は介護・医療施設で多く(77.5%)実施されましたが、救命効果は限定的で、特に電気ショックが行われない場合には予後が悪化する傾向がみられました(調整オッズ比0.73[95%信頼区間: 0.54–0.99])。

一方、介護・医療機関外(駅、学校、公共施設など)でバイスタンダーがAEDパッドを装着し、かつ早期に電気ショックが実施された場合には、神経学的に良好な転帰(社会復帰)が得られる可能性が高いことが示されました(調整オッズ比1.24[95%信頼区間:1.04–1.48])。

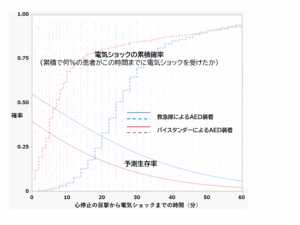

また、本研究では、病院到着までに電気ショックが実施された3,135名の症例について詳しく検討した結果、救急隊によるAED装着の方が、どのタイミングでも一貫して高い生存率が予測されることがわかりました(調整オッズ比:1.60[95%信頼区間:1.24–2.05])。一方で、バイスタンダーによる電気ショックは心停止目撃からの中央値7分と、救急隊による電気ショック(中央値24分)よりも早期に行われていました。ただし、それぞれの中央値時点での予測生存率は、バイスタンダーAED装着群で31%、救急隊AED装着群で27%と大差はみられませんでした。

この結果から、「迅速な119番通報(救急隊の要請)」と「バイスタンダーによる迅速・正確なAEDの使用」の両立が極めて重要であることが示唆されました。

◆研究成果のポイント

◆研究者のコメント

AEDは心室細動など電気ショックの適応がある心停止に対しては非常に有効な救命手段です。しかし、実際には電気ショックの適応外の心電図波形であるケースも少なくありません。そのため、AEDを過信せず、心肺蘇生法(胸骨圧迫・人工呼吸)と併用することが重要です。

特に介護施設では、一次救命処置に関する職員への定期的な教育訓練の実施が不可欠です。また、公共の場でもAEDが未設置の場所が依然として多く存在しており、迅速な119番通報と心肺蘇生の即時実施が救命率を高めます。

◆研究者情報

新潟医療福祉大学医療技術学部 救急救命学科

准教授 大松 健太郎

◆原論文情報

Omatsu, K., Yamashita, A. & Inaba, H. Bystander placement of automated external defibrillators and out-of-hospital cardiac arrest outcomes: a propensity score-matched cohort study between 2021 and 2022. Intern Emerg Med (2025). https://doi.org/10.1007/s11739-025-03995-3

◆研究資金

本研究は、日本学術振興会科研費(課題番号:JP23K02268)および新潟医療福祉大学共同研究費の助成を受けて実施されました。

◆共同研究者

公立能登総合病院能登島診療所 山下朗 所長

金沢医科大学救急医学講座 稲葉英夫 客員教授(金沢大学名誉教授)

◆研究に関する連絡先

新潟医療福祉大学広報課(担当:石津)

TEL:025-257-4459

Mail:kouhou◎nuhw.ac.jp

◎を@に変えてください